Der Theologe und Kunsthistoriker Gottfried Kinkel (1815-1882) wurde zunächst als Schriftsteller und ab 1848 gemeinsam mit seiner Frau Johanna Kinkel (1810-1858) als demokratischer Revolutionär bekannt. Das Denkmal erinnert nahe seinem Geburtshaus an das Engagement eines Paares, das seine republikanischen Überzeugungen und den Glauben an Freiheit und Mitbestimmung bis ins Exil trug.

Der evangelische Theologe Gottfried Kinkel und die geschiedene Katholikin Johanna Mathieux hatten 1843 gegen große Widerstände der Bonner Gesellschaft geheiratet. Während er damals bereits als Dichter auf sich aufmerksam gemacht hatte, konnte sie auf erste Erfolge als Musikerin zurückblicken. Felix Mendelssohn Bartholdy war von ihren Talenten ebenso begeistert wie Bettina von Arnim. Gottfried und Johanna Kinkel gründeten den „Maikäfer“, einen Dichterbund, der bis 1847 bestand.

In den 1840er Jahren radikalisierte sich das Paar und beteiligte sich aktiv an der Revolution. Johanna betätigte sich unter anderem als Chefredakteurin der von den Demokraten herausgegebenen Neuen Bonner Zeitung. Gottfried engagierte sich 1848/49 als Vorsitzender der Bonner Demokraten, Herausgeber der Neuen Bonner Zeitung und Abgeordneter in der Berliner Nationalversammlung. Außerdem kämpfte er als Freischärler bei den demokratischen Aufständen in der Pfalz und in Baden. Nach seiner Gefangennahme im Juni 1849 wurde er zu lebenslänglicher Zuchthaushaft verurteilt. Carl Schurz (1829-1906) gelang es, Kinkel auf spektakuläre Weise aus dem Zuchthaus zu befreien. Den Befreiungsplan hatte Johanna entworfen. Ab 1851 lebte das Ehepaar mit den vier gemeinsamen Kindern im Exil in London. Johanna Kinkel wirkte dort bis zu ihrem frühen Tod 1858 als Musikpädagogin und Schriftstellerin, während ihr Mann als Lehrer und Vortragender zum Lebensunterhalt beitrug. 1866 erhielt Gottfried Kinkel einen Ruf als Kunsthistoriker nach Zürich. Das 1871 gegründete deutsche Kaiserreich lehnte er ab und blieb seinen republikanischen und demokratischen Grundsätzen bis ans Lebensende treu. Er starb 1882 und wurde in einem Ehrengrab der Stadt Zürich beigesetzt.

Das Denkmal von 1906 zeigt eine Büste des im Exil lebenden Greises. Johanna ist nur in einem Medaillon in ihrer Rolle als Gründerin des Maikäferbundes unterhalb ihres Mannes abgebildet. Es würdigt ausdrücklich nur den Dichter und nicht den „durch seine politischen Irrgänge schwer geprüften Mann“. Dies war Teil einer kulturpolitischen Strategie, die populäre Dichter im Rheinland für das 1871 gegründete, preußisch dominierte Kaiserreich zu instrumentalisieren. Denkmalsaufruf und Bildprogramm des Denkmals zielten darauf, Kinkel zum heimlichen Anhänger des neuen deutschen Reiches zu stilisieren. Er habe „keinen sehnlicheren Wunsch gehabt, als daß man ihn wieder zum Deutschen werden ließe mit Deutschen“. Das Gegenteil trifft zu: Aus Protest gegen das obrigkeitsstaatliche Kaiserreich nahm Kinkel 1875 die schweizerische Staatsbürgerschaft an. Vier Bronzetafeln mit Szenen aus Werken des jungen, noch unpolitischen Kinkel wurden am Fuße des Denkmals angebracht, während die Büste den im Exil lebenden Greis zeigt. So sollte suggeriert werden, der alte Kinkel sei zu seinen regimetreuen Wurzeln zurückgekehrt.

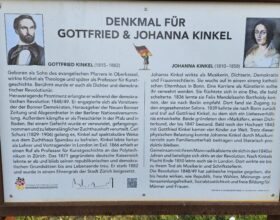

Nach 1918 wurde das Denkmal semantisch umkodiert und entwickelte sich zu einem Ort, an dem nicht nur des demokratischen Revolutionärs Kinkel und der Revolution 1848/49 gedacht wurde, sondern der als Identifikationsort demokratie- und republiktreuer Kräfte diente. Seit 2024 verweist eine Zusatztafel am Denkmal auf die Bedeutung von Gottfried Kinkel für die Demokratiegeschichte im 19. Jahrhundert und hebt dabei die Bedeutung seiner Frau Johanna Kinkel angemessen hervor. Die Zusatztafel ist mit einem QR-Code versehen, über den weitere Informationen abgerufen werden können.

Im Mai 2022 sind die vier Bronzetafeln von Metalldieben entwendet worden. Sie wurden im August 2025 durch in Stein gehauene Repliken ersetzt. Bei dieser Gelegenheit ist das Denkmal unter konservatorischen Gesichtspunkten generalüberholt worden.

zum Ort: Heimatverein Bonn-Oberkassel