Die „Republik Freies Wendland“ war eine kurzlebige, aber bedeutsame Protestaktion gegen die Atompolitik der 1970er und 80er Jahre in der Bundesrepublik. Umweltaktivist:innen besetzten 33 Tage lang das Gelände der geplanten „Tiefbohrstelle 1004“ direkt über dem Salzstock Gorleben, der als Endlager für hochradioaktive Abfälle vorgesehen war.

Als in der Bundesrepublik die Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll begann und auch der Salzstock Gorleben-Rambow im Wendland in Frage kam, riefen Umweltaktivist:innen Anfang 1980 zu einer großen Protestaktion an der sogenannten Tiefbohrstelle 1004 auf.

Die Besetzungsaktion begann am 3. Mai 1980 im Rahmen einer Demonstration mit rund 5.000 Atomkraftgegner:innen aus der gesamten Bundesrepublik. Ausgerüstet mit Zelten, Werkzeug und Baumaterialien zogen sie zur geplanten Tiefbohrstelle. Noch am selben Tag riefen sie die „Republik Freies Wendland“ aus.

In Kürze errichteten sie ein Dorf mit etwa 120 Hütten aus Holz, Lehm und Stroh. Die Gemeinschaft baute außerdem eine Großküche, eine Kirche, eine Krankenstation und sogar einen Friseursalon sowie ein sogenanntes Freundschaftshaus. Hier fanden in den nächsten Wochen Diskussionsrunden, Lesungen und Konzerte statt. Hier traf sich auch täglich der sogenannte Sprecherrat, um sich in kontroversen Debatten auf ein gemeinsames Widerstandskonzept zu einigen.

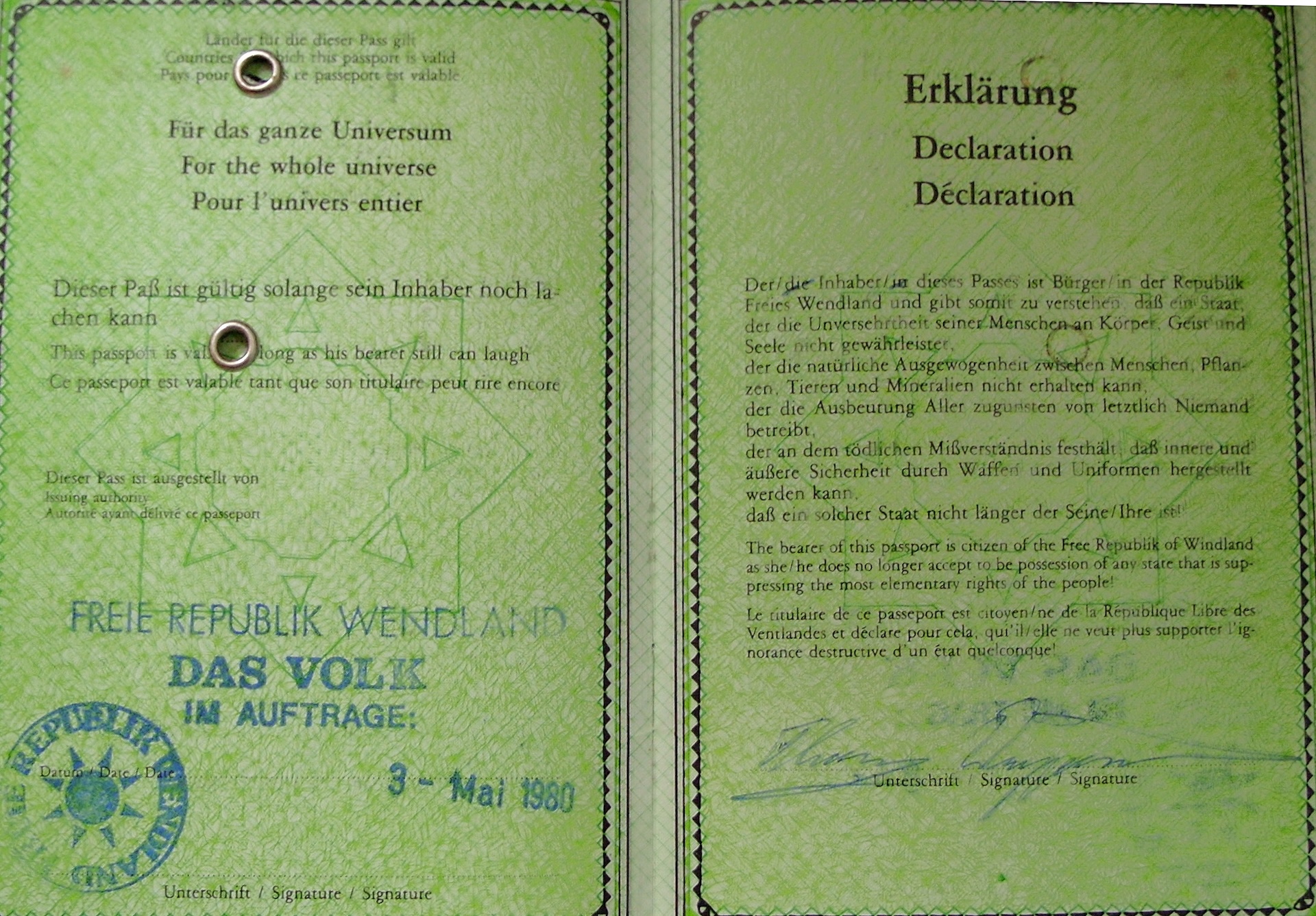

Es gab Experimente mit Wind- und Sonnenenergie, eine eigene Flagge und einen eigenen Piratensender. Am Dorfeingang stand ein Grenzhäuschen mit Schlagbaum, an dem sich „Einreisende“ einen sogenannten „Wendenpass“ ausstellen lassen konnten.

Der phantastische und spielerische Charakter des Protestes, gepaart mit der Utopie von einem anderen Leben, zog vor allem viele junge Leute an. Bis zu 500 ständige Besetzer:innen lebten in der basisdemokratisch organisierten Republik. An den Wochenenden tummelten sich jedoch bis zu 5.000 Menschen zwischen den Hütten, darunter Unterstützer:innen, Schaulustige, aber auch Prominente aus Politik, Kunst und Kultur.

Am 4. Juni 1980 räumte die Polizei im bis dahin größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte gewaltsam das Protestdorf und walzte es nieder. Trotzdem leisteten die rund 2.000 Platzbesetzerinnen und -besetzer nur passiven Widerstand und blieben friedlich. So verwandelte sich die Niederlage in einen gefühlten Sieg.

In Zusammenarbeit mit: Gorleben Archiv e.V.